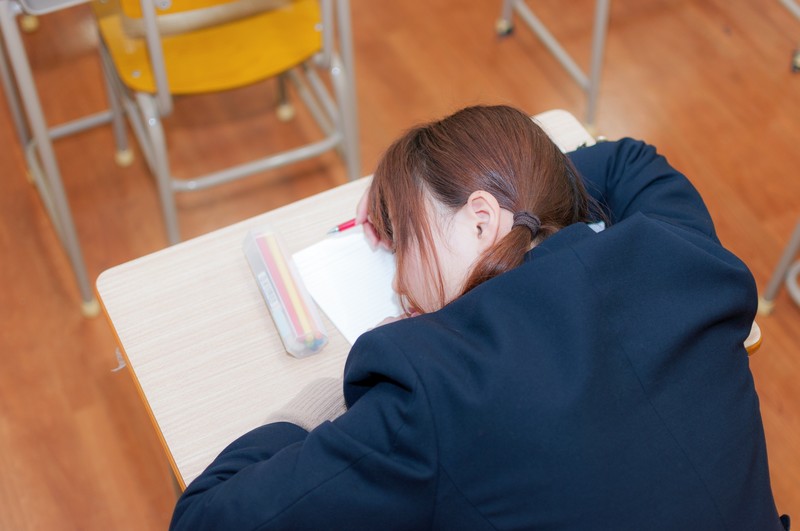

発達障害の子に多い睡眠障害。昼間の眠さを少しでもラクにするには?

「学校でいつも居眠りをしてしまう」「朝から晩までずっと寝ている」

発達障害を持つ子は、このような睡眠にまつわる悩みがある場合があります。

親としては、日中は元気に活動してほしいと思いますよね。

今回は発達障害と睡眠障害の関係や、その対策を紹介します。

お子さんの成績に不安を感じていませんか?

家庭教師のゴーイングには、勉強が苦手なお子さんや不登校・発達障害のお子さんを成績アップに導いてきた経験豊富な先生が揃っています。

ぜひ、ゴーイングのホームページでお住まいのエリアで活躍中の先生をチェックしてみてください!

1.発達障害だと睡眠障害を起こしやすい?

発達障害の子は、その半数に睡眠障害があります。理由ははっきりとわかっていませんが、脳の伝達物質の異常が、睡眠にも影響を与えているのではないかと言われています。症状の多くは「昼間の眠気」で、夜しっかり眠っていても、昼間、眠気に襲われてしまいます。

また、興味や関心をもつことができないことに出会ったとき、急な眠気に襲われることもあります。どんな人でも、興味や関心・やる気などがもてることに出会うことで脳が覚醒し、はつらつと明るい気持ちになります。発達障害を抱える子の多くは、この「興味や関心をもてること」の幅が極端に狭く、やりたい!と思えるものになかなか出会えないのです。これが原因で毎日が退屈でつまらなく感じ、眠気へとつながってしまうことがあるようです。

2.昼間眠くならないための対策とは?

2-1 夜の睡眠を見直す

「夜なかなか寝つけない」「夜中に何度も起きてしまう」といった夜の睡眠にも問題を抱えている場合は、まずこれを解決しましょう。「明日の朝きちんと起きないと」「早く寝ないと起きられない」というように自分を追い込んでしまうと、余計に眠れなくなってしまいます。睡眠前はなるべくリラックスを心がけ、テレビやスマホを見ないようにしましょう。

2-2 薬を調節してもらう

医師に発達障害の診断を受けて服薬している場合は、その副作用が眠気の原因となっていることもあります。日常生活が困難になるほどの眠気がある場合は、迷わず医師に相談しましょう。薬にもいくつかの種類があり、体に合うものを見つけることで眠気が軽くなる場合もあります。

2-3 仮眠を取る一時避難所を用意する

発達障害に伴う睡眠障害は、簡単に解決するものではありません。日中の眠気をどうしても我慢できない場合は、保健室などで少し休むのも一つの方法です。この眠気は本人の努力ではコントロールが難しいので、先生やクラスメイトへの理解を求めましょう。

3.こまめに情報収集を心がけて

以上、発達障害と睡眠障害の関係とその対策について紹介しました。

眠気は本人の努力で改善することではなく、お子さん自身も苦しんでいることが多いです。まずは子どもの気持ちに寄り添って話を聞いてあげましょう。

また、この問題については今後さらに研究が進むと予想されますから、医師や仲間からの情報収集を行ってくださいね。